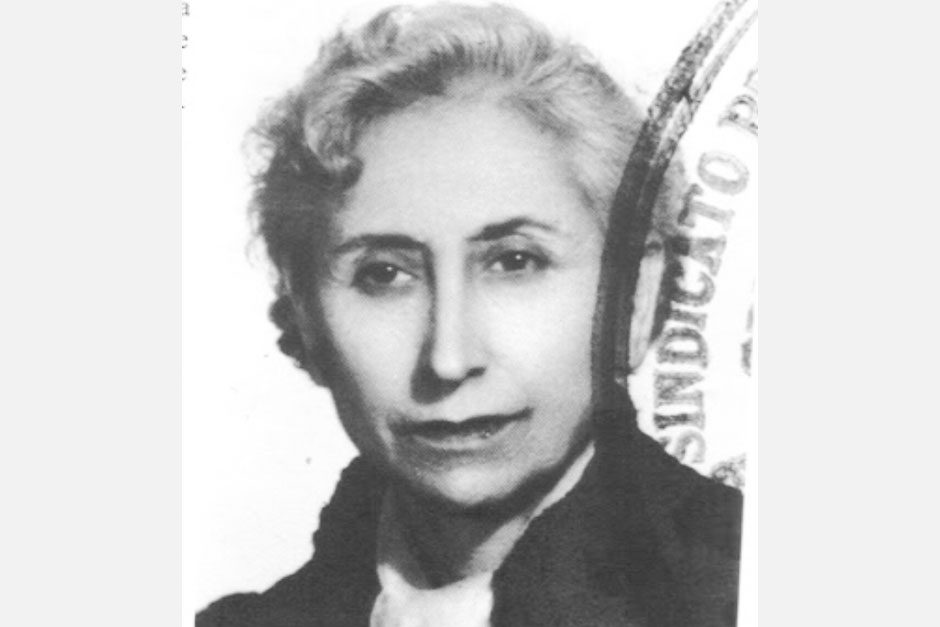

Sánchez Saornil, Lucía. Luciano de San Saor, La Compañera X, Vigía, Un Confederado, El Observador. Madrid, 13.XII.1895 – Valencia, 2.VI.1970. Telefonista, poeta, pintora, periodista y sindicalista anarquista.

Menuda y aguda, se mostraba persona reservada. Quienes la conocieron proporcionan escasos datos sobre ella, como L. Iturbe, o los mixtifican, como Cansinos-Assens. La aportación de Mary Nash, R. M. Martín Casamitjana, más S. Berenguer, A. Fontanillas y, sobre todo, Michela Cimbalo e Ignacio Soriano completan su perfil. Se discrepa sobre su condición de género (N. Jurado), pues se habla o bien de lesbianismo, o bien de unión hermanada, desde la familia.

Nacida en un hogar obrero en la calle Labrador, de las Peñuelas, del distrito de Arganzuela de Madrid, a los 2 años inició un periplo por distintas calles hasta terminar en Santa María de la Cabeza. A los 12 años quedó huérfana de madre, Gabriela (1871-1908), después de que murieran su hermano mayor José en 1900 y su hermana pequeña Eleuteria en 1901. En el hogar permanecieron su hermana Concha (1897-1970), de salud delicada y su padre, Eugenio (1866-1950), jornalero, empleado un tiempo en la centralita telefónica del duque de Alba, y albañil. Provenían del pueblo vallisoletano de Pozal de Gallinas.

Desde temprano sintió un “ardor literario insaciable”, que la impulsaba a rebuscar libros por San Bernardo. Asistió, al menos hasta los 18 años, a la escuela del Centro Hijos de Madrid, que incluía enseñanzas artísticas, a las que se aficionó, lo que pudo completar “de libre” en clases en la Escuela de Bellas Artes de Pintura de San Fernando (pero no en la Real Academia de Bellas Artes, según se afirma).

En 1913 envió a La Correspondencia de España el artículo “Hablan las muchachas”; con prosa elegante y tono “leído”, se ocupaba de la educación de la mujer y mostraba la discriminación que sufrían las niñas frente a los grupos de niños exploradores que salían al campo. Incidió sobre ello en La Libertad (1924), al defender la formación de asociaciones en las que las “mujeres aprendan lo que deben ser”, y desconfiar de los prejuicios de las intelectuales, prefiguración de su obra posterior.

En 1914 inició con “Nieve” la publicación de su poesía (recogida por Nuria Capdevilla en su primera etapa). Lo hizo en Avante de Ciudad Rodrigo, extendido hasta julio de 1915; un total de 18 poesías -ya varios sonetos- y un relato. En 1916 envió textos breves a Los Noveles, de Barcelona, así el cuento El príncipe azul, nada sentimentalista, en el que la doncella no alcanzaba su sueño. Igual sentido destilaban “Las canciones ingenuas”. Mostraba escepticismo hacia el hombre moderno y hacia el hombre varón.

A finales de 1916, con el patrocinio de Linera y Cansinos-Assens, fue la preultraísta Los Quijotes la que la recibió. En 1917-1918, acogió sus sonetos y prosa poética la revista Cádiz-San Fernando. Reflejaba un hacer literario enraizado en el modernismo posrubeniano, tal vez autodidacta, adquirido lejos de las tertulias en las que se formaban la mayoría de literatas de la época, algo vetado a ella por su condición proletaria y su carácter reservado. Será la mujer poeta más integrada en el ultraísmo o creacionismo, por lo que aparecieron sus versos en Grecia, Cervantes, Cosmópolis, Plural, Horizontes, Gran Guiñol, Vida Moderna (con su nombre), Ultra (con su nombre), Tableros (con su nombre), Reflector (con su nombre) o en la borgiana Martín Fierro, a cuya hermana, Norah, dedicó un poema; y se extendió a Vértices (1923) y Plural (1925), año en que Tobogán anunció su libro Estuario (que no vio la luz); asimismo, en Andalucía Comercial (1924) de Córdoba. Por entonces, ya se hallaba incluida en Literaturas europeas de vanguardia (1925) y lo prosigue hoy en otras antologías.

Es fácil que estrenara el seudónimo Luciano de San Saor en Fígaro 2016, lo que continuó en Los Quijotes y en parte notable de su producción ultraísta. Le servía para crear un yo poético que le permitiera osadía en lo sensual y espíritu crítico hacia la situación de opresión femenina. A veces firmó con nombre y seudónimo (Grecia, Cosmópolis), y lo mantuvo hasta las prosas de La Gaceta Literaria (1931).

En 1916 ingresó de operadora en teléfonos de Madrid -Compañía Telefónica desde 1924-. En 1927 lo era de primera (con 7 pesetas de salario), y ese año fue trasladada a Valencia; allí conoció a los pintores Genaro Lahuerta y Pedro Sánchez, y al escritor Juan Lacomba; con ellos estableció lazos de amistad, que se convertirán ‒para ambas partes‒ en vitales durante las épocas convulsas de su vida. Vuelta a Madrid, se afilió a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y al republicanismo de Balbontín, y participó en conflictos sindicales, por lo que fue detenida y encarcelada unos días en julio de 1931. Despedida de su trabajo al inicio de 1931, en 1936 consiguió el reingreso; figuró en plantilla hasta el 31 de mayo de 1939, en que fue suspendida a causa de la depuración.

Durante la República, convertida en oradora (Burgos, Cuenca, etc.) y periodista, abandonó la poesía y adoptó la prosa como símbolo de la unión con la dura condición obrera y como vehículo no burgués de comunicación. Pronto su contribución periodística será de las más significadas en la prensa libertaria: El Libertario, de Madrid, Tiempos Nuevos y Solidaridad Obrera, de Barcelona, y es parte activa en la creación del diario CNT, en 1932, secretaria de redacción en 1933.

Con todo, será en la lucha por la enseñanza de la mujer en donde unirá su intuición y capacidad organizativa. Su concepción anarquista -primero la persona, después la mujer y, por último, la trabajadora- la diferencia del hombre por las condiciones que sufren las mujeres, impelidas a liberarse de la triple esclavitud de la ignorancia, de hembra y de productora. En 1933 coincidió con Mercedes Comaposada (1901-1994) y convinieron en la necesidad de iniciar actividades propias; a ellas se unió la doctora Amparo Poch y Gascón (1902-1968) y en mayo de 1936 crearon la revista Mujeres Libres, con trece números hasta el invierno de 1938; Lucía, además de redactora, asumió la administración (con su hermana Concha) y desplegó una voluminosa correspondencia. Estallada la guerra, fundaron la Agrupación Mujeres Libres, que se fusionó en septiembre de 1936 con el Grupo Cultural Femenino ‒creado a fines de 1934 en Barcelona por mujeres de la CNT‒, dando paso a Mujeres Libres, la cual consiguió la adhesión de unas 20.000 mujeres de la zona republicana, las cuales formaron la Federación Nacional en 1937, de cuyo Comité Nacional fue presidenta.

Con la guerra, en julio de 1936, participó en el asalto al Cuartel de la Montaña, se trasladó a los frentes para sus crónicas ‒multiplicadas en Juventud Libre, Más Allá, Fragua Social, Nosotros, etc.‒ y contribuyó a las colectividades. En poesía, retomó el verso romance, alguno de cuyos poemas recitó en Radio Madrid, declamados después de boca en boca ‒¡Madrid, Madrid, mi Madrid!–. Se trasladó a Valencia hacia abril-mayo de 1937, donde fue redactora jefe de Umbral, y en cuyas oficinas conoció a América Barroso, Mery, 13 años más joven, antes actriz, la que sería su compañera inseparable de por vida. A finales de año se trasladan a Barcelona.

Además, perteneció al Consejo Nacional de Solidaridad Internacional Antifascista (SIA) desde junio de 1937, para labores asistenciales, secretaria general en 1938, por lo que frecuentemente viajó a Francia para asistir a reuniones y en busca de mercancías para guarderías y combatientes.

Caída Cataluña, en febrero de 1939 estuvo en Le Perthus y Perpignan, y después en París, con SIA, bajo vigilancia, meses en los que desarrolló una labor titánica de organización del exilio libertario. Presionada por la policía, en julio de 1939 se instaló (con Mery) en Orleans, donde editaron el periódico España Expatriada, que coordinó la ayuda del exterior a los campos, y que fue suprimido por el gobierno francés con la guerra mundial. Al ser invadida Francia, se desplazaron a la zona libre de Montauban en julio de 1940, donde Mery trabajó en la organización cuáquera y Lucía retocaba fotografías en su domicilio. Detenidas unos días bajo acusación de actividad subversiva, ante el peligro de ser internadas o entregadas, decidieron regresar a España, lo que hicieron en marzo-abril de 1942. El descalabro sufrido y el contemplar que “se nos ha sembrado a voleo por toda Francia”, de modo humillante, le supuso una “angustia permanente”, que la llevó a la duda. El movimiento libertario en el exilio quedó algo conmocionado -tal era su carisma- y la echó de menos en adelante.

Instalada en Madrid, figura en el padrón de 1945 como cabeza de familia, pues vivía con su padre y su hermana (venidos de La Coruña), y con Mery, que declaró ser prima (como en Francia) y vivir de comisionistas. El ambiente se complicó en la capital con las detenciones de varios compañeros en el otoño de 1947, por lo que en enero de 1948 se trasladaron a Valencia, donde residieron en casa de la familia de Mery. En 1953 obtuvo el DNI y en 1954 el carné sindical de pintora de abanicos; además, trabajó en unos laboratorios farmacéuticos y en la representación de géneros de punto.

Desde la amistad con Pedro de Valencia, realizó tertulias en casa, donde leía, además de pintar, por encargo, reproducciones de cuadros conocidos. No dejó de escribir poesía, aunque no publicó, a excepción del poema “Quiero en mi ley cumplirme” en la burgalesa Estrofa. Legó su archivo a su sobrina Elena Samada; en él, Michela Cimbalo ha hallado el conjunto de poemas Siempre puede volver la esperanza, que pudiera haberlo enviado a Argentina; además, están los 23 poemas escritos a última hora, en los que en sonetos de tono unamuniano desplegó sus vivencias ante la cercanía de la muerte, (estudiados por R. M. Casamitjana).

Un cáncer le invadió con rapidez los pulmones e hizo de su postrer mes de vida un tiempo doloroso, muerta su hermana en febrero. Su tumba exhibe su verso “Pero… es verdad que la esperanza ha muerto?”. Después de haber puesto en el juego de la existencia “una fe jubilosa y encendida”.

Obras de ~: “El príncipe azul. Cuentos de otoño”, en F. Madrid, Una aventura del juglar, Barcelona, Los Noveles, 1916, págs. 37-40; “Las canciones ingenuas”, en El Progreso, (Lugo), 18 de mayo de 1918; Estuario, Madrid, Ediciones Tobogán, 1925 (en prensa); Horas de revolución, Barcelona, Publicaciones de Mujeres Libres, 1937 (Barcelona, Sindicato Único del Ramo de la Alimentación, 1937; Mallorca, Calumnia Edicions, 2019); Romancero de Mujeres Libres, Barcelona, Publicaciones de Mujeres Libres, julio de 1938; et al., Cómo organizar una Agrupación de Mujeres Libres, Barcelona, Publicaciones de Mujeres Libres, 1936-1937; “Quiero en mi ley cumplirme”, en Estrofa, núm. 22, (octubre de 1955); Siempre puede volver la esperanza, c. 1960 (inéd.); Veintitrés poemas, c. 1970 (inéd.); Poesía (ed. e intro de R. Mª Martín Casamitjana), Valencia, Pre-Textos-IVAM, 1996; “Antología de textos”, en A. Fontanillas Borrás y P. Martínez Muñoz, Lucía Sánchez Saornil. Poeta, periodista y fundadora de Mujeres Libres, Madrid, LaMalatesta, 2014, págs. 71-239; La cuestión femenina en nuestros medios, ed. de T. Lemos Silva, Providencia (Santiago de Chile), Eleuteria Editor y Sao Paulo, Biblioteca Terra Livre, 2016; Corcel del fuego, ed. introd. y notas de N. Capdevila-Argüelles, Madrid, Torremozas, 2020.

Fuentes y bibl.: Archivo personal de Elena Samada Barroso y Helena Calvillo Samada; Archivo de Telefónica, “Expediente laboral de ~”; Centro Documental de la Memoria Histórica e ISGH Ámsterdam, “Correspondencia de ~”; Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (en http://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do).

J. Santos Pérez, “Una nueva poetisa”, en Avante, núm. 199 (Ciudad Rodrigo), 31 de enero de 1914, págs. 3-4; G. de Torre, “Álbum de retratos”, en Grecia, núm. 48, 1 de septiembre de 1920, pág. 15; G. de Torre, Literaturas europeas de vanguardia, Madrid, Rafael Caro Raggio, 1925; A. D., “Luciano de San Saor”, en El Pueblo, 29 de julio de 1928, pág. 1; R. González Pacheco, “Leído y visto”, en Nosotros (Valencia), 14 de abril de 1937; J. del Arco, “20 años después o la segunda parte de los mosqueteros del ultraísmo”, en Estafeta Literaria, núm. 2 (1944); G. Gullón, Poesía de la vanguardia española, Madrid, Taurus, 1961; G. Videla, El ultraísmo. Estudios sobre movimientos poéticos de vanguardia en España, Madrid, Gredos-Cóndor, 1963; S. Salaün, Romancero libertario, París, Ruedo Ibérico, 1971; L. Iturbe, La mujer en la lucha social y en la guerra civil española, México, Editores Mexicanos Unidos, 1974; M. Nash, “Dos intelectuales anarquistas frente al problema de la mujer: Federica Montseny y Lucía Sánchez Saornil”, en Convivium, núm. 44-45 (1975), págs. 71-99; M. Nash, Mujeres Libres 1936-1939, Barcelona, Tusquets, 1979; R. Cansinos Assens, La novela de un literato, Madrid, Alianza Editorial, 1982; L. Berger, De toda la vida (documental), 1986; F. Fuentes Florido (comp.), Poesías y poética del ultraísmo: (antología), Barcelona, Mitre, 1988; F. Madrid Santos, La prensa anarquista y anarcosindicalista en España desde la I Internacional hasta el final de la guerra civil, Barcelona, Universidad Central, 1991 (en http://www.cedall.org/Documentacio/Castella/cedall203410101.htm); R. M.ª Martín Casamitjana, “Lucía Sánchez Saornil. De la vanguardia al olvido”, en Duoda, núm. 3 (1992), págs. 45-66; X. Bello, “Poesía, de Lucía Sánchez Saornil”, en Clarín, núm. 5 (1996), págs. 70-71; J. M. Bonet, Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936), Madrid, Alianza, 1995, pág. 558; C. Liano Gil (et al.), Mujeres Libres, luchadoras libertarias, Madrid, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 1999; M. A. Ackelsberg, Mujeres Libres, el anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres, Barcelona, Virus, 1999; A. A. Anderson, “Lucía Sánchez Saornil, poeta ultraísta”, en Salina. Revista de Lletres, núm. 15 (2001), págs. 195-202; A. Rodrigo, Una mujer libre. Amparo Poch y Gascón, médica y anarquista, Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 2002; A. Mª. Alvajar y L. Jean, “Dos Mujeres. Lucía Sanchez Saornil y América Barroso”, en Soltando lastre. Memorias, La Coruña, Ed. de Castro, 2002; S. Berenguer, Entre el sol y la tormenta, Valencia, L’Eixam Edicions, 2004; L. Sanfeliu Gimeno, Lucía Sánchez Saornil. Una vida y una obra alternativas a la sociedad de su tiempo, Valencia, Universitat, 2007; M. Rago y M. Clara Pivato Biajoli, Mujeres Libres de España. Documentos de la revolución española, Rio de Janeiro, Achiame, 2008; N. Capdevila Argüelles, “Lucía Sánchez Saornil. Acracia poética y política”, en Autoras inciertas. Voces olvidadas de nuestro feminismo, Madrid, Horas y Horas, 2008; P. Merlo, Peces en la tierra, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2010; Y. Hermida, Luchaban por un mundo nuevo. Lucía Sánchez Saornil y Sara Berenguer Laosa, Barcelona, Descontrol, 2015; M. Aznar Soler y J. R. López García (eds.), Diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939, vol. 4, Sevilla, Renacimiento, 2016, págs. 329-330; I. C. Soriano Jiménez y F. Madrid Santos, Bibliografía del anarquismo en España 1868-1939, 8.ª ed., Burgos, Universidad de Burgos, 2016 (en http://hdl.handle.net/10259/3993); G. Miguel, M. Rostichelli y T. Lemos Silva, Lucía Sánchez Saornil, Brasil, 2016; N. Jurado, Lucharon contra la hidra del patriarcado. Mujeres libres, Iruña, Eusko Lurra Fudazioa, 2017; E. Vega, Lucía Sánchez Saornil…, Ser Histórico, 2017 (en https://serhistorico.net/ ); M. Íñiguez, Enciclopedia del anarquismo ibérico, Vitoria, Asociación Isaac Puente, 2018, págs. 2468-2469; T. Balló, Las sinsombrero, Madrid, Espasa, 2018, págs. 95-124; I. C. Soriano, “Lucía Sánchez Saornil y la tierra de Burgos”, en Culdbura, núm. 13 (2019), págs. 61-63 [en línea]; M. Cimbalo, Ho sempre detto noi. Lucía Sánchez Saornil, femminista e anarchica nella Spagna della Guerra Civile, Roma, Viella, 2020; I. C. Soriano Jiménez, Lucía Sánchez Saornil, entre mujeres anarquistas, Madrid, La Linterna Sorda, 2022.

Ignacio C. Soriano Jiménez