Biography

El tercer monarca de la dinastía denominada de los “Jimena” o, más propiamente de “Sanchos” o Banu Sanyo, los descendientes de Sancho I Garcés, como constan en textos coetáneos de los analistas árabes. La cronística medieval, que lo confunde con su abuelo, le atribuyó legendariamente el sobrenombre de Abarca, aceptado sin mayores reparos por la historiografía moderna.

Figura a la cabeza de los confirmantes como hijo del monarca en la documentación regia a partir de 943 y cuando su padre García I Sánchez había repudiado ya a su madre, Andregoto de Aragón, para tomar como nueva esposa a Teresa, hija de Ramiro II de León. Cuando ocupó el Trono pamplonés (22 de febrero de 970) contaba unos veinticuatro años de edad y ya había contraído matrimonio con su prima hermana Urraca Fernández (963), hija del conde Fernán González de Castilla, y viuda sucesivamente de los reyes Ordoño III y Ordoño IV de León. Con semejante enlace conyugal debió de corroborarse la reconciliación entre el monarca pamplonés y el conde castellano, enfrentados durante unos meses por su apoyo a uno y otro de los dos candidatos al Trono leonés, Sancho I el Craso y el mencionado Ordoño IV respectivamente. [...]

Bibliography

G. Antolín, Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del Escorial, 1, Madrid, Imprenta Helénica, 1910, págs. 368-404

Z. García Villada, “El Códice de Roda recuperado”, en Revista de Filología Española, 15 (1928), págs. 117-129

J. M. Lacarra, “Textos navarros del Códice de Roda”, en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 1 (1945), págs. 229-255

E. Levi-Provençal, “España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711.1031 d. C.)”, en R. Menéndez Pidal (dir.), Historia de España, IV, Madrid, Espasa Calpe, 1950 (5.ª ed., 1985), págs. 382- 456

J. Pérez de Urbel, Sancho el Mayor de Navarra, Madrid, Institución Príncipe de Viana, 1950, págs. 13-21

A. Ubieto Arteta, “¿Dónde está el panteón de los primeros reyes pamploneses?”, en Príncipe de Viana, 19 (1958), págs. 267-277

M. Ali Makki, “La España cristiana en el diwan de Ibn Darray”, en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 30 (1963-1964), pág. 76

E. García Gómez, Anales palatinos del califa de Córdoba Al-Hakam II, por Isa ibn Ahmad al-Razi, Madrid, 1967

A. Ubieto Arteta, “La elaboración de las Genealogías de Roda”, en Miscelánea José María Lacarra de Miguel, Zaragoza, Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 1968, págs. 457-464

J. Á. García de Cortázar, El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a XIII) introducción a la historia rural de Castilla altomedieval, Salamanca, Universidad, 1969

J. M. Lacarra, Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla, 1, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra 1972, págs. 144- 160

J. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, 1, Pamplona, EUNSA, 1979, págs. 102-114

M. la Chica Garrido, Almanzor en los poemas de Ibn Darray, Zaragoza, Anubar Ediciones, 1979, págs. 13-17 y 96-97

L. Molina, “Las campañas de Almanzor a la luz de un nuevo texto”, en Al-Qantara, 2 (1981), págs. 209-263

M. J. Viguera, Aragón musulmán, Zaragoza, Librería General, 1981, págs. 121-133

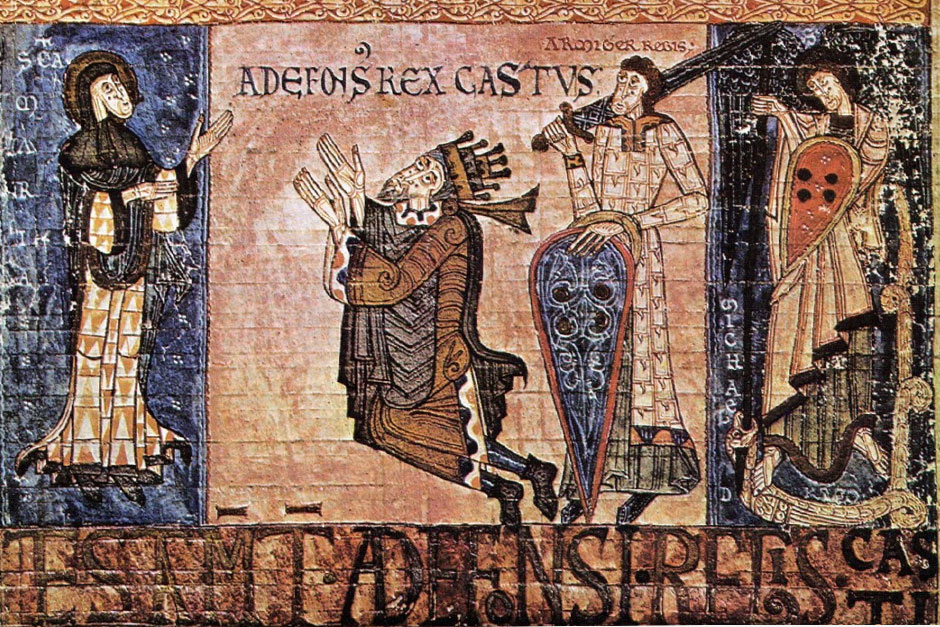

S. de Silva y Verastegui, Iconografía el siglo X en el reino de Pamplona-Nájera, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, 1984, págs. 46-51

J. Gil Fernández, Crónicas asturianas, Oviedo, Universidad, 1985

A. J. Martín Duque, “Algunas observaciones sobre el carácter originario de la monarquía pamplonesa”, en Homenaje a José María Lacarra, 2, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1986, págs. 525-530

A. Ubieto Arteta, Orígenes de Aragón, Zaragoza, Anubar Ediciones, 1989, págs. 286-322

A. I. Lapeña Paúl, El monasterio de San Juan de la Peña en la Edad Media (desde sus orígenes hasta 1410), Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1989

A. Cañada Juste, “Las relaciones entre Córdoba y Pamplona en la época de Almanzor (977-1002)”, en Príncipe de Viana, 53 (1992), págs. 371-390

L. J. Fortún Pérez de Ciriza, Leire, un señorío monástico en Navarra (siglos IX-XIX), Pamplona, Institución Príncipe Viana, 1993, págs. 73-90

K. Larrañaga Elorza, “Glosa sobre un viejo texto referido a la historia de Pamplona: el De laude Pampilone”, en Príncipe de Viana, 55 (1994), págs. 137-147

A. Martín Duque, “Del espejo ajeno a la memoria propia”, en A. Martín Duque (dir.), Signos de identidad histórica para Navarra, 1, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1996, págs. 21-50

J. Martínez de Aguirre, “Creación de imágenes al servicio de la monarquía”, en A. Martín Duque (dir.), Signos de identidad histórica para Navarra, 1, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1996, págs. 192-194

M. Torres Sevilla-Quiñones de León, Linajes nobiliarios de León y Castilla, siglos IX-XIII, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1998

A. J. Martín Duque, “El reino de Pamplona”, en Historia de España Menéndez Pidal, 7-2, Madrid, Espasa Calpe, 1999, págs. 62-85 y 118-123

“Definición de espacios y fronteras en los reinos de Asturias- León y Pamplona hasta el siglo XI”, en Los espacios de poder en la España medieval. XII Semana de Estudios Medievales. Nájera, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2002, págs. 315-339

“La realeza navarra de cuño hispano-godo y su ulterior metamorphosis”, en À la recherche de légitimités chrétiennes. Representations de l’espace et du temps dans l’Espagne médiévale (Xe-XIIIe siècle), P. Henriet (dir.), Lyon, ENS Éditions-Casa Velázquez

2003, págs. 225-244

G. Martínez Díez, El condado de Castilla (711-1038). La historia frente a la leyenda, vol. 2, Valladolid, Junta de Castilla y León - Marcial Pons Historia, 2005, págs. 459-563.

Relation with other characters

Events and locations

962

Probablemente en esta fecha contrae matrimonio Urraca Fernández, hija del conde castellano Fernán González y por entonces ya viuda de los re...

968

El califato impone su dominio frente al rey de Pamplona en todo el valle de Cidacos restaurando el recinto amurallado de Calahorra y haciend...

970

Muere el rey García Sánchez I de Pamplona y le sucede su hijo Sancho Garcés II, pese a serlo también de la reina Andregoto, muy pronto repud...

971 12/viii

El califa al-Hakam II recibe en la corte de Córdoba las embajadas de Sancho Garcés II de Pamplona, de la regente leonesa Elvira, tía de Rami...

975 iii-vi

Una coalición cristiana integrada por un notable ejército leonés, que contaba con el teórico caudillaje del joven Ramiro III y la presencia ...

982

Sancho Garcés II de Pamplona, como resultado de la “campaña de las tres naciones” se ve obligado a pactar con Almanzor entregándole en matri...

982 vi-viii

“Campaña de las tres naciones” dirigida por Almanzor contra el rey de Pamplona Sancho Garcés II Abarca y contra el territorio catalán de Ger...

983 vi-vii

Almanzor lanza una campaña contra el reino de León cuyo objetivo era la fortaleza de Simancas. La defendieron, junto al rey Ramiro III, Sanc...

983 viii

Tras la destrucción de Simancas, Almanzor se dirige a la plaza burgalesa de Roa, sin que tampoco en esta ocasión pudieran impedirlo el conde...

992

Almanzor lanza un nuevo ataque contra el reino pamplonés de Sancho Garcés II conquistando seguramente Uncastillo, e internándose más tarde e...

994

Muere el rey de Pamplona Sancho Garcés II Abarca, siendo sucedido por su hijo García Sánchez II el Temblón, que gobernaría has...

1008 x

Muere Abd al-Malik al-Muzzafar a los 36 años de edad. Le sucede al frente todas sus excepcionales responsabilidades político-militare...