Biography

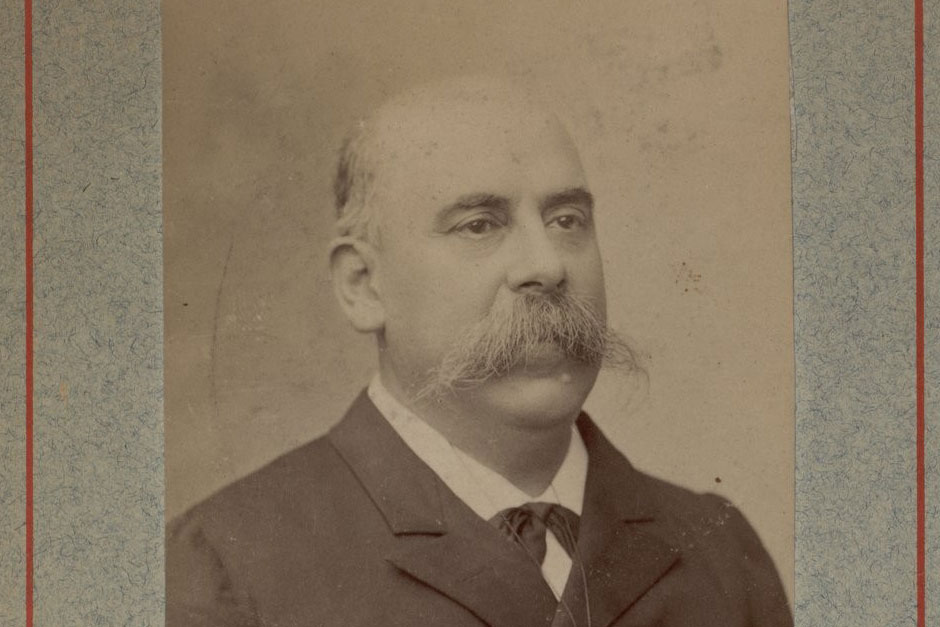

Detalle del retrato de Cristino Martos y Balbi por por José Suárez, 1869. PID bdh0000066690. CC Biblioteca Nacional de España

De extracción altoburguesa, apenas ingresado en la Universidad de Madrid, tras los estudios cursados en Granada y Toledo, mostró una resuelta vocación política, que le llevó en 1849 a formar parte del núcleo fundador del Partido Demócrata. Tras adscribirse a su fracción más extremosa, no tardó en decantarse por posiciones más moderadas, en las que militaría ya en adelante, dentro de una existencia pública caracterizada por un tacticismo acentuado y una tendencia inembridable por cambios y mudanzas, producto en buena parte de su incontenible pasión de mando. Actor sobresaliente de la revolución de 1854, en cuyos inicios representó un papel considerable pese a la reluctancia del general O’Donnell al protagonismo de “los civiles”, sería uno de los prohombres de la nueva situación, según lo revela el que, apenas licenciado en Derecho (1852), fuese nombrado fiscal del Tribunal Supremo. Galdós trazó de mano maestra su perfil de aquellos días: “Hablé con Cristino Martos, que en todas las funciones de la palabra es orador [...] El sentimiento revolucionario se desborda en él con todas las formas gramaticales más graves y rítmicas. Lleva en sí el espíritu girondino: su verbosidad sentenciosa resulta noble y clásica, y por esto mismo no es de los que conmueven a la plebe. Yo le digo que, hablando siempre en nombre del pueblo, resulta el más aristocrático de los tribunos” (B. Pérez Galdós, 1970: 900). Partidario a ultranza de estrechar la alianza con los progresistas en las Cortes del bienio esparterista, su abierta defensa del régimen monárquico le distanció ya para siempre de los sectores más ardorosos de su partido, declarados enemigos de la institución. Tal creencia —eje vertebrador de su trayectoria pública— no se inspiraba en ninguna connotación dinástica, conforme lo testimoniaría, entre otros ejemplos, su manifiesto empeño en agosto de 1854 por encausar criminalmente a la antigua reina gobernadora María Cristina, protegida en dicha tesitura por el mismo Espartero. [...]

Works

La revolución de julio en 1854, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos y de Ciegos, 1854

Discurso pronunciado por ~ en las [...] Cortes [...] en defensa del proyecto de ley de matrimonio civil, Madrid, Imprenta El Imparcial, 1870

con E. Castelar, Las reformas en Ultramar: discursos pronunciados en la sesión celebrada por el Congreso de los Diputados, el día 21 de diciembre de 1872, Madrid, Secretaría de la Sociedad Abolicionista Española, 1872

Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. D. ~ presidente de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación en la sesión inaugural del curso de 1878 a 79 celebrada el 30 de noviembre de 1878 [Tema: El Derecho considerado...], Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1878

Dictamen sobre la Exposición dirigida á las Cortes por el Marqués de Campo ofreciendo ejecutar sin subvención del Estado el servicio de correos marítimos entre la Península, las islas de Cuba, Puerto Rico, Golfo de Méjico y mar de las Antillas, Madrid, 1882

con T. M. Mosquera, Dictamen sobre la exposición dirigida a las Cortes por el Marques de Campo ofreciendo ejecutar sin subvención del estado el servicio de correos marítimos entre la Península, la Isla de Cuba y Puerto Rico, Madrid, F. Maroto, 1882

“Prólogo”, en J. de la Gándara, Anexión y guerra de Santo Domingo, Madrid, Imprenta de “El Correo Militar”, 1884

Discurso leído por el [...] Sr. D. ~ [...] 1888 en el Ateneo [...] de Madrid con motivo de la apertura de sus cátedras, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1888.

Sources

Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 61 n.º 26, 64 n.º 6, 65 n.º 12, 68 n.º 11, 72 n.º 8, 72 n.º 9, 86 n.º 9, 92 n.º 8, 96 n.º 19, 104 n.º 6, 105 n.º 47.

Bibliography

A. Eiras Roel, El Partido Demócrata español (1849-1868), Madrid, Rialp, 1961

C. A. M. Hennessy, La República Federal en España. Pi i Margall y el movimiento republicano federal. 1868-74, Madrid, Aguilar, 1966

J. Salom Costa, España en la Europa de Bismarck. La política exterior de Cánovas (1871-1881), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1967

J. Martín Tejedor, “España y el Concilio Vaticano I”, en Hispania Sacra, 20 (1967), págs. 99- 175

M. Fernández Almagro, Historia política de la España contemporánea. 1. 1868-1885, Madrid, Alianza Editorial, 1969

V. G. Kiernan, La revolución de 1854 en España, Madrid, Aguilar, 1970

B. P érez Galdós, La Revolución de Julio. Episodios Nacionales, en sus Obras Completas, intr. y ed. de F. C. Sáinz de Robles, Madrid, Aguilar, 1970

J. Pabón, España y la Cuestión romana, Madrid, Editorial Moneda y Crédito, 1972

J. M. Cuenca Toribio, Aproximación a la historia de la Iglesia española contemporánea, Madrid, Ediciones Rialp, 1979

M. Espadas Burgos, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, Madrid, CSIC, 1990 (2.ª ed.)

A. Z amora Vicente, Historia de la Real Academia Española, Madrid, Espasa Calpe, 1999

J. M. Cuenca Toribio, La oratoria parlamentaria española. Una antología, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2002.

Relation with other characters

Events and locations

1869 1/xi

Tensiones en el interior del Gabinete por la política desarrollada por Prim para encontrar un monarca. Las discrepancias provocaron la dimis...

1873 24/ii

Para orientar la República en sentido unitario, el presidente de la Asamblea Nacional, Cristino Martos, dirige una intentona golpista. Los m...

1889 23/v

Se produce la “sesión del Cristineo”: abucheos de los diputados de la mayoría contra el presidente del Congreso Cristino Martos, por apoyar ...

1889 24/v

Suspensión de las sesiones parlamentarias. Ante el conflicto con Martos, Sagasta consigue dar por terminada la legislatura, con lo cual ha d...

![José de Echegaray y Eizaguirre. [Retrato de José Echegaray] [Material gráfico] / Hebert fot.º ; J. Vallejo, lit.º. PIDbdh0000031881. (cc) Biblioteca Digital Hispánica / Biblioteca Nacional de España José de Echegaray](https://historia-hispanica.rah.es/api/images/biographies/6329_jose-de-echegaray-y-eizaguirre.jpg)