Biography

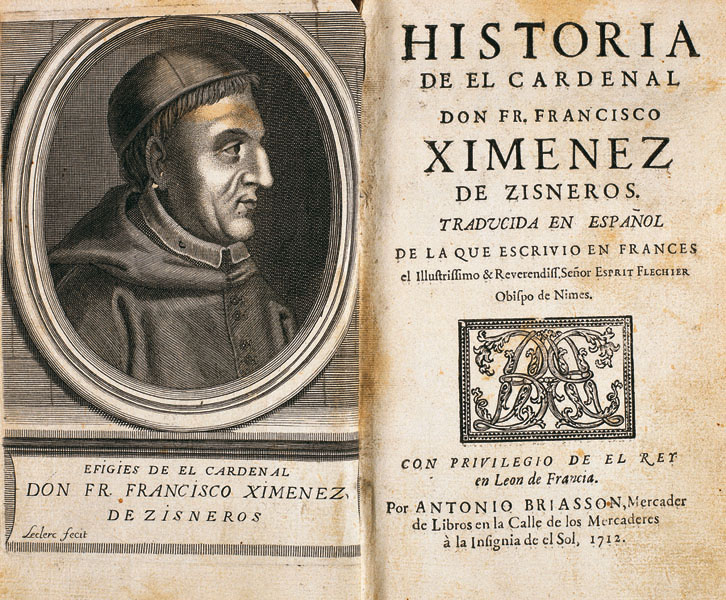

Detalle del retrato del Cardenal Gonzalo Jímenez de Cisneros por Matías Moreno. Nº de catálogo P003426. Depósito del Museo Nacional del Prado. Real Academia de la Historia

Nació, según los mejores cálculos, en 1436 en la villa madrileña de Torrelaguna, perteneciente al arciprestazgo de Uceda, de una familia de pequeños comerciantes compuesta por Alfonso Jiménez, regidor de la villa, y Marina de la Torre, nacida en una familia de albergueros y rentistas de cierta notoriedad en la comarca.

Como algunos españoles de su tiempo, tenía cierto abolengo que expresaba en sus apellidos: el patronímico Jiménez, que aludía a raíces vascongadas, y el topónimo Cisneros. Éste aludía a la villa de Cisneros, en la palentina Tierra de Campos, en donde quedaba memoria de sus antepasados Gonzalo, Juan y Toribio (desde la segunda mitad del siglo XIV) y tenían protagonismo en los días del cardenal dos estirpes, los García de Cisneros y los Rodríguez de Cisneros. [...]

Bibliography

A. Gómez de Castro, De rebus gestis a Francisco Ximeno Cisnerio, Archiepiscopo Toletano, libro octo, Alcalá de Henares, 1569 (versión castellana de J. Oroz Reta, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1984)

P. de Quintanilla y Mendoza, Arquetipo de virtudes, espexo de prelados, Palermo, 1653

Cartas del Cardenal Son Fray Francisco Jiménez de Cisneros, dirigidas a Don Diego López de Ayala, Madrid, Ministerio de Fomento, 1867

Cartas del Cardenal Don Fray Francisco Jiménez de Cisneros durante la regencia de los años 1516 y 1517, Madrid, Ministerio de Fomento, 1875

A. de la Torre y del Cerro, “La Universidad de Alcalá. Datos para su historia”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, n.º 21 (1909), págs. 48-71, 261-285 y 405-433

J. de Vallejo, Memorial de la vida de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1913

Conde de Cedillo, El Cardenal Cisneros, gobernador del Reino, Madrid, Real Academia de la Historia, 1921-1928, 3 vols.

J. Urriza, La preclara Facultad de Artes y Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1942

G. M. Colombas, Un reformador benedictino en tiempo de los Reyes Católicos, Montserrat, Scripta et Documenta, 1955

J. Meseguer Fernández, “Cartas inéditas del Cardenal Cisneros al Cabildo de la Catedral Primada”, en Anales Toledanos (AT), n.º 8 (1973), págs. 3-47

A. Prieto Cantero, “Documentos inéditos de la época del Cardenal Fray Francisco Jiménez de Cisneros (1516-1517), existentes en el Archivo General de Simancas”, en AT, n.º 7 (1973), págs. 1-130

J. García Oro, El Cardenal Cisneros. Vida y empresas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1992, págs. 199-1993, 2 vols.

J. Pérez, Cisneros, el cardenal de España, Madrid, Taurus, 2014.

Relation with other characters

Events and locations

1496 21/v

Alejandro VI nombra a Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo, a quien los Reyes Católicos encomiendan la reforma de las órdenes ...

1499 13/iv

Alejandro VI, accediendo a la petición realizada por Cisneros, expide tres bulas por las que autoriza la fundación en Alcalá de un colegio d...

1499 31/x

Los Reyes Católicos, antes de abandonar Granada, dictan un pragmática otorgando beneficios a los hijos de moros o de renegados cristianos, <...

1500 i

Estalla una rebelión de los musulmanes del Albaicín, que se extiende a los pueblos de las Alpujarras, descontentos por los métodos empleados...

1502

Comienzan en Alcalá de Henares los estudios previos, comisionados por Cisneros bajo la dirección del cardenal sevillano Diego López de Zúñig...

1505 13/ix

Las tropas de Fernando el Católico toman Mazalquivir (actual Mers el-Kebir), dentro de la campaña promovida por el cardenal Cisneros para co...

1506

El cardenal Cisneros otorga la carta fundacional de la Universidad de Alcalá de Henares, a partir de la bula papal concedida en 1499. Las pr...

1506 ix

A la muerte de Felipe I, una Junta de Gobierno confía a Cisneros la presidencia de un consejo provisional de gobernación, y a propuesta de e...

1507

El cardenal Cisneros recibe el cargo de inquisidor general de Castilla, en sustitución de Diego de Deza, arzobispo de Sevilla y confesor rea...

1507 21/viii-22/viii

Fernando el Católico efectúa su entrada en Castilla y asume la regencia a título vitalicio junto con el cardenal Cisneros.

1508 23/vii

Pedro Navarro toma el peñón de Vélez de la Gomera, en la costa norte de África, en las campañas impulsadas por el cardenal Cisneros.

1509 17/v

Las tropas castellanas toman Orán, dentro de la campaña de conquista de plazas fuertes en el norte de África impulsada por Cisneros.