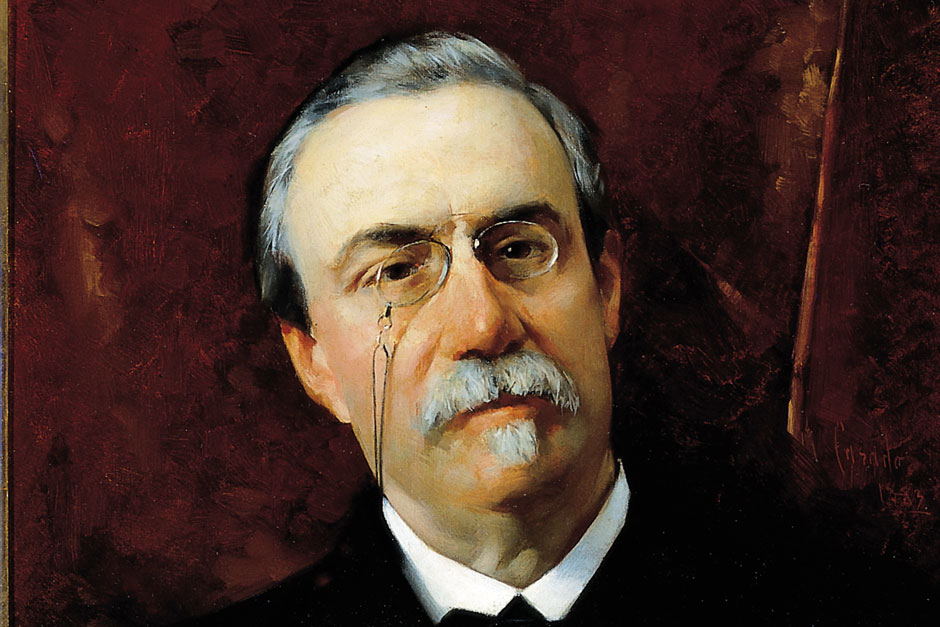

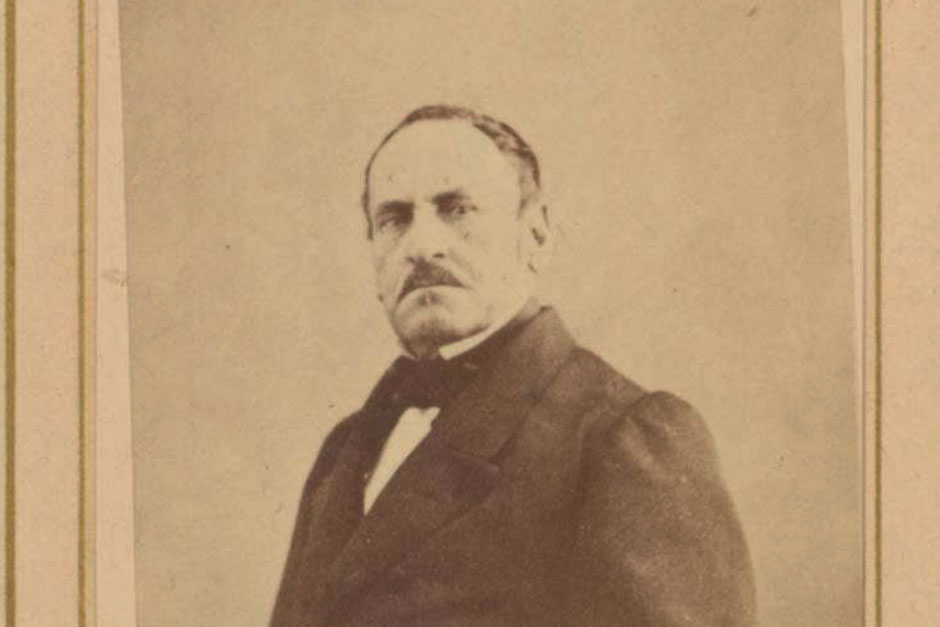

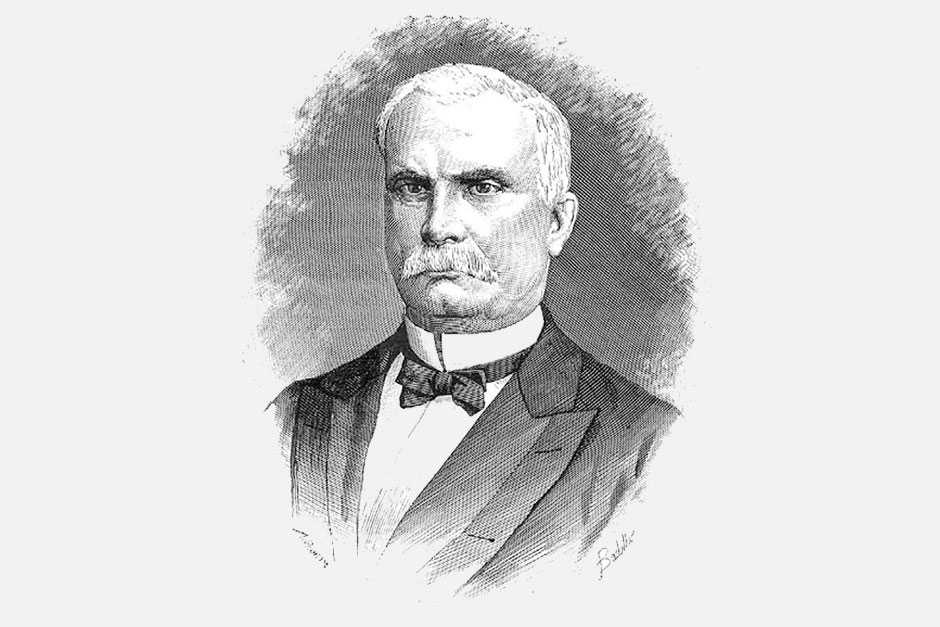

Biography

Nacido en una familia de la nobleza hidalga de amplia ejecutoria militar, su padre intervino en varias de las campañas carlotercistas y, como coronel de Infantería, en la del Rosellón, muriendo como brigadier.

Pese a tal tradición, se inclinó por seguir la carrera de Derecho en la Universidad de Oñate, que abandonó, sin embargo, una vez desatada la Primera Guerra Carlista para alistarse en el bando cristino. Subteniente del batallón de Voluntarios de Guipúzcoa en 1835, subteniente de Infantería en 1836, teniente al final del mismo año, acabaría la contienda con el grado de teniente coronel e integrado plenamente en el Partido Moderado en su vertiente más radical. Muy adicto a la persona de la Reina Gobernadora, se exilió a Francia a raíz del fracasado intento antiesparterista de octubre de 1841, descollando como uno de los integrantes más conspicuos de la Unión Militar Española, constituida bajo la jefatura del general Narváez para provocar el derrocamiento de la Regencia del duque de la Victoria. Protagonista destacado en la represión desplegada por El Espadón de Loja en contra del movimiento revolucionario desencadenado en Madrid en mayo de 1848 como eco del fenómeno del mismo signo europeo, sería ascendido por aquél a mariscal de campo. Al año siguiente, formó parte de la famosa expedición militar enviada a los Estados Pontificios, comandada por su amigo y correligionario ideológico Fernando Fernández de Córdoba, marqués de Mendigorría. Retornado a España y cada vez más introducido en el círculo íntimo de la Reina madre, ocupó un escaño en la Cámara Baja como diputado por Vergara durante el bienio 1851-1852, después de haber sido jefe político de Madrid. Acusado en los medios políticos y periodísticos de obscuras relaciones con el mefítico entourage de la antigua Reina Gobernadora y malquisto por gran parte de sus colegas que le imputaban de arribismo sin escrúpulos, su elevación al Ministerio de la Guerra por Bravo Murillo el 6 de febrero de 1851, en sustitución del general conde de Mirasol reluctante cara a la deriva antinarvaísta que creía vislumbrar en la presidencia del gabinete, estuvo a punto de provocar una crisis en toda regla en el establishment isabelino. Los inspectores generales de las diferentes armas, todos ellos tenientes generales, se consideraron ofendidos ante un ministro que era sólo mariscal de campo y aun ello de data bien reciente (1848). “Por no agredir a las altas prerrogativas de la Corona”, la elite castrense acabó por aceptar al considerado intruso, bien que por muy poco tiempo, ya que a finales de marzo de 1851, O’Donnell se vio constreñido a dimitir, decisión del propio Consejo de Ministros, después de haber dirigido un escrito estimado irrespetuoso por el titular de la cartera de la Guerra. [...]

Sources

Archivo del Senado, exps. personales, HIS-0246-05; Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 28 n.º 21, 31 n.º 4.

Bibliography

F. Vargas Machuca, Vida política, militar y pública del Excmo. Sr. Don Francisco Lersundi, actual ministro de la Guerra, Madrid, Imprenta de El libro de la Verdad, 1851

F. Fernández de Córdoba, marqués de Mendigorría, Mis memorias íntimas, Madrid, Atlas, 1962, 2 vols. (Biblioteca de Autores Españoles)

J. L. Comellas García-Llera, La década moderada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1970

H. Thomas, Cuba. La lucha por la libertad. 1762-1970, Barcelona, Grijalbo, 1973

E. Cristiansen, Los orígenes del poder militar en España. 1808-1854, Madrid, Ediciones Aguilar, 1974

J. R. Alonso, Historia política del ejército español, Madrid, Editora Nacional, 1974

J. M.ª Jover, Política, diplomacia y humanismo popular. Estudios sobre la vida española en el siglo xix, Madrid, Ediciones Turner, 1976

S. G. Payne, Ejército y sociedad en la España liberal (1808- 1936), Madrid, Akal Editor, 1977

J. Pabón, Narváez y su época, Madrid, Espasa Calpe, 1983

C. Seco Serrano, Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984

M. Espadas Burgos, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, Madrid, CSIC, 1990 (2.ª ed.)

L. Navarro García, La independencia de Cuba, Madrid, Colecciones Mapfre, 1992

J. Rubio, La cuestión de Cuba y las relaciones con los Estados Unidos durante el reinado de Alfonso XII. Los orígenes del “desastre” de 1898, Madrid, Biblioteca Diplomática Española, 1995

L. Navarro García, Las guerra de España en Cuba, Madrid, Ediciones Encuentro, 1998

J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, El poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), Madrid, Editorial Actas, 1998, págs. 614-617

G. Rueda Hernanz, Isabel II, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001

I. Burdiel, Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa Calpe, 2004.

Relation with other characters

Events and locations

1841 7/x

Se alzan en armas en Madrid los generales Concha, Pezuela, Lersundi y Diego de León, en apoyo de los pronunciamientos moderados del norte. D...

1853 14/iv

Francisco Lersundi Ormaechea es nombrado presidente del Gobierno y ministro de Guerra. Luis López de la Torre Ayllón se encarga de la carter...

1853 29/vi

El Gobierno publica un decreto sobre cajas de ahorro que, convenientemente utilizado por la oposición moderada a Lersundi, conduce en las se...

1856 12/x

Los moderados vuelven a formar gobierno bajo la presidencia de Narváez y con la participación de Manuel de Seijas Lozano (Gracia y Justicia)...

1868 18/x

Los independentistas cubanos ocupan Bayamo. Su número crece rápidamente ante la incapacidad del general Lersundi para dominarlos.

1869 4/i

Llega a La Habana el general Dulce para sustituir a Lersundi como capitán general. Sus medidas liberalizadoras no tendrán éxito ni entre los...