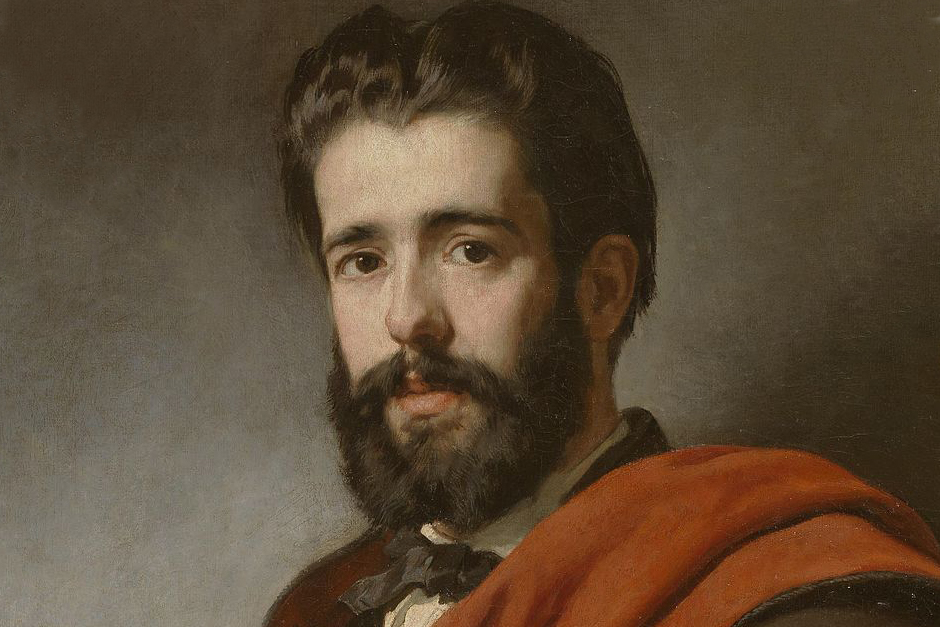

Biography

Nació en el seno de una familia de la alta aristocracia andaluza, los Aguilar y Fernández de Córdoba, originarios de Castilla, pero afincados en la subbética desde tiempos de la reconquista de Fernando III el Santo. El padre, Pedro Fernández, reunió en torno a él diversos señoríos como VIII señor de la casa de Córdoba, VII señor de la Cañete de la Frontera, Priego, Montilla, y en sus funciones de alcalde mayor y alguacil de Córdoba; la madre, Elvira de Herrera, descendía por línea materna de la familia Manrique. Después de una adolescencia a la sombra de su hermano mayor, Alfonso de Aguilar, el primogénito y, por tanto, el heredero de los bienes familiares, aprendiendo todas las normas que regían la clase social a la que pertenecía y conociendo de primera mano los sinsabores de la guerra civil que enfrentó al Monarca con la aristocracia de su tierra, a los doce años, en 1465, fue conducido a la Corte como paje del infante Alfonso, futuro rey Alfonso XII, gracias al apoyo de los viejos amigos de su padre, Alfonso Carillo, arzobispo de Toledo, y Juan Pacheco, maestre de Santiago. Tres años duró esa estancia en la Corte, sin que se sepa demasiado de su aprendizaje en el arte de la caballería, en el uso de las armas y en el conocimiento de las letras, una formación habitual en aquellos años para los donceles de buena familia. [...]

Bibliography

A. Rodríguez Villa (ed.), Crónicas del Gran Capitán, Madrid, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 1903

I. Serrano Pineda (ed.), Correspondencia de los Reyes Católicos con el Gran Capitán durante las campañas de Italia, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1909

L. de la Torre y R. Rodríguez Pascual (ed.), Cartas y Documentos relativos al Gran Capitán, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1924

L. M. Lojendio, Gonzalo de Córdoba. El Gran Capitán, Madrid, Espasa Calpe, 1942

A. Soria, El Gran Capitán en la literatura, Granada, Universidad, 1954

P. Pieri, Gonsalvo di Cordova e le origine del moderno esercito spagnolo, Zaragoza, V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 1954

G. de Gaury, The Grand Captain. Gonzalo de Cordoba, London, Longmans, 1955

M. Purcell, The Great Captain. Gonzalo Fernández de Córdoba, New York, Doubleday, 1962

A. L. Martín Gómez, El Gran Capitán. Las Campañas del Duque de Terranova y Santángelo, Madrid, Almena, 2000

R. Arce Jiménez y L. Belmonte Sánchez, El Gran Capitán. Repertorio Bibliográfico, Montilla, Ayuntamiento, 2000

J. E. Ruiz-Domènec, El Gran Capitán. Retrato de una época, Barcelona, Península, 2002.

Relation with other characters

Events and locations

1495 21/vi

Derrota de Seminara. Las tropas de Ferrante II de Nápoles, al que Gonzalo Fernández de Córdoba se ha visto obligado a seguir, son derrotadas...

1495 7/vii

Ferrante II es recibido en Nápoles entre el entusiasmo de la población, cansada de la presencia francesa. En los meses siguientes las fuerza...

1496 v

Las tropas de Fernández de Córdoba, legendarias desde la increíble escalada de los muros de Castrovillari, logran su primer éxito en campo a...

1496 27/vii

El duque de Montpensier, que se había fortificado en Atella, capitula ante Gonzalo Fernández de Córdoba, que ha puesto cerco a la ciudad y d...

1500 2/x

Tras haber consolidado su presencia en la isla de Djerba, el Gran Capitán libera Corfú del cerco turco. Después, de acuerdo con Venecia, ini...

1501 16/ix

Gonzalo Fernández de Córdoba inicia el cerco de Tarento, que dura hasta el 1 de marzo de 1502. Poco después, la ventaja territorial y milita...

1503 21/iv

Gonzalo Fernández de Córdoba derrota a las tropas francesas en Seminara, en el contexto de la pugna por Nápoles.

1503 28/iv

Gonzalo Fernández de Córdoba derrota a las tropas francesas al mando del duque de Nemours en Ceriñola, en el contexto de la lucha por Nápole...

1503 27/xii-28/xii

Las tropas del Gran Capitán derrotan nuevamente a las francesas, comandadas esta vez por el marqués de Saluzzo, en la batalla de Garellano.

1504 1/i

Capitulación de la plaza de Gaeta, que supone la ocupación total del Reino de Nápoles por los ejércitos del Gran Capitán.